“改革開放40周年暨光谷30年創新30人”,從來自學術界和企業界的100名候選人中正式遴選產生,包括“武漢·中國光谷”概念提出者黃德修教授在內的30人榮耀當選。

他們曾經書寫或正在書寫光谷的歷史,而他們的名字,也將載入光谷史冊。

一個時代,一群人。

1988年12月,

東湖新技術開發區管理辦公室正式掛牌辦公。

回望過去30年,

東湖高新區從無到有、由弱變強,

因光而興、聚光成谷,

譜寫了創新發展的壯美篇章。

是我國首批

國家高新區、第二個自主創新示范區,

以及中國(湖北)自由貿易試驗區武漢片區,

成為知名的創業創新高地。

光谷的輝煌成就,

凝聚了改革先驅者的智慧心血;

光谷的發展壯大,

閃耀著創業先鋒們的思想火花;

光谷的華麗蝶變,

彰顯了廣大建設者的無私奉獻。

而今入選的30人,

就是這些人當中的杰出代表。

拉出中國第一根光纖的“中國光纖之父”趙梓森;中國部屬高校首次通過公開掛牌出讓科技成果學術帶頭人駱清銘;我省第一家上市的民營高科技企業、光谷第一家上市公司創始人艾路明……

30人之外,

還有一大批企業家和創業者

在這里開拓創新、克難奮進,

為光谷的發展做出難以磨滅的貢獻,

代表著光谷未來發展的方向。

更多的“光谷人”和“新光谷人”

在這里追夢、圓夢,

接力向前,永不止步。

站在而立之年的門檻,

中國光谷規劃三步走發展戰略,

到本世紀中葉

建成全球領先的高科技園區,

成為具有全球影響力的創新創業中心,

全面建成“世界光谷”。

下一個30年,

光谷和光谷人,加油!

“改革開放40周年

暨光谷30年創新30人”名單

(排名不分先后)

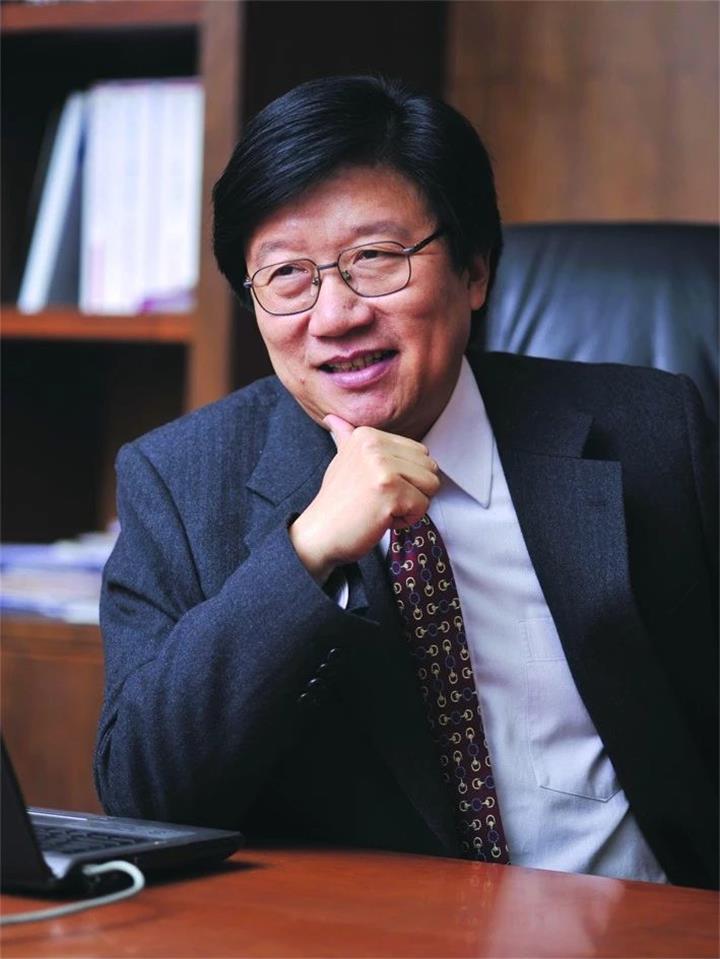

趙梓森 (中國工程院院士,武漢郵電科學研究院高級技術顧問)

拉出中國第一根具有實用價值的光纖,牽出一個技術和產業發展的時代傳奇

生于1932年的他,深知只有科技強大了,祖國強大了,才不會被欺負。

自幼對理工科和制作感興趣,大學時幸運地接觸到感興趣的通信專業,從此全身心投入到這項事業。

克服難以想象的各種困難,終于,1977年,在武漢郵科院當時無比簡陋的條件下研制出中國第一根實用型光纖,后建立起中國光纖通信技術體系。

他是趙梓森,一生堅守科技報國初心、逐“光”而行,為我國光纖通信事業作出了杰出貢獻。

是他,讓這片土地得以成為“中國光谷”。

李德仁 (中國科學院院士,中國工程院院士)

光谷地球空間信息產業奠基人,用天眼擦亮中國的“北斗”星辰

在科技成果產業化進程中,他領導武大吉奧,研制吉奧之星系列GIS高科技產品,打破國外GIS軟件一統天下的局面。

他帶領立得空間,研制出中國首套“移動道路測量系統”——立得3S汽車道路測量與導航系統。

5年前,74歲高齡的他再度掛帥,出任光谷北斗公司董事長。他說:“把北斗衛星發到東南亞去,是我的一個夢想。出任董事長,就是為了給北斗產業趟出一條國際化通道。”

同年,在他的推動下,武漢遙感與空間信息工業技術研究院,落戶武漢未來科技城,成為測繪遙感成果轉化的重要平臺。

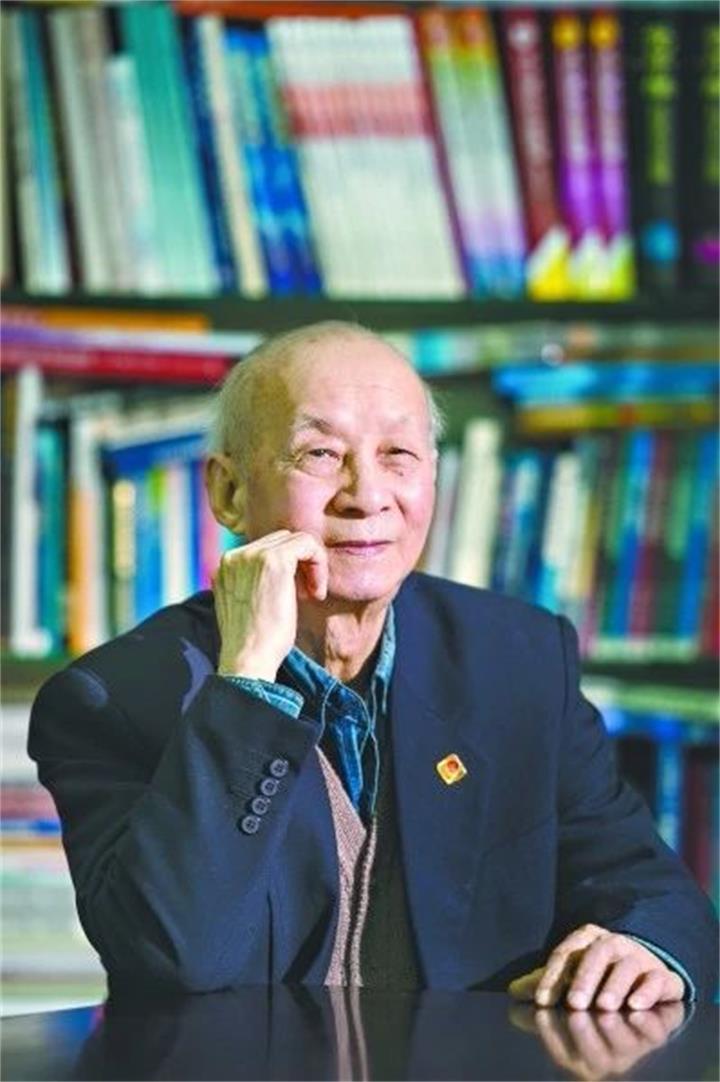

黃德修 (華中科技大學教授)

“中國光谷”的概念提出者,為了這張藍圖牽掛一生

受美國硅谷依托斯坦福大學開展高科技創業的靈感啟發,他最早提出建設“中國光谷”。

1998年12月,他在時任校長周濟的支持下,以學校名義首次向武漢市政府提交“關于在武漢東湖新技術開發區建設中國‘光谷’的建議”。

2000年,湖北省、武漢市及東湖高新區,確定將光電子產業放到重中之重來抓。

同年全國政協會上,趙梓森、楊叔子、熊有倫等26位在漢院士聯名簽字,由許其貞等13名湖北籍全國政協委員,提出請求黨中央、國務院批準在武漢建設國家級光電子信息產業基地“中國光谷”。

2001年,呼應一座城市時代決心的“武漢·中國光谷”獲批建設。

童國華 (中國信息通信科技集團有限公司董事長)

從科研院所改制到產業化,始終推動央企改革勇往直前

從烽火、大唐到信科,他一生與通信打交道,三度擔任中國光通信央企掌門人,其中兩次是在光谷。

他帶領武漢郵科院改制,率先破解科技與經濟“兩張皮”問題,從科研院所企業化管理,到與體制脫鉤變成企業。

他堅持讓烽火建立股份制企業,讓干部和員工參股,分享創造的財富。

十年前,烽火通信首次試水股權激勵,200余名技術骨干獲得股份,成為國內第一家員工持股的央企控股上市公司。

2014年,烽火通信再次實施大規模股權激勵計劃,涉及732名骨干管理層與核心技術人員,成為彼時央企股權激勵計劃中,人員規模最大的一次。

他從光谷走向中國,大學期間在光谷創辦公司,26年后又回到光谷布局小米“第二總部”

受《硅谷之火》中創業故事的影響,大四那年,學計算機專業的他,在廣埠屯電子一條街創辦公司。

1992年,他從光谷走向中國。掘“金山”,種“小米”,縱橫中國互聯網江湖。

26年后, 他帶著小米、金山和順為重返故土,在光谷設立“第二總部”。

三年前,那一聲“出了雷軍周鴻祎,湖北為何卻消失在中國互聯網版圖”的產業之問,成為光谷互聯網產業生態再造的發端。

雷軍回來了。

在他身后,還有60多家新經濟及互聯網“第二總部”隨之而來。

雖已出走半生,卻永是珞珈一少年。

在光谷點亮“中國芯”,推動中國集成電路存儲芯片產業規模化發展“零”的突破

千億美元,十年布局,落子光谷。

他率紫光集團投資長江存儲,在漢啟動國家存儲器基地項目。這是我國集成電路產業有史以來最大單體投資項目,也是新中國成立以來我省最大單體投資高科技產業項目。

他對這片熱土的寄望是:“這個項目對中國科技事業的意義,不亞于‘遼寧號’航空母艦出海試航。”

去年,集成電路與半導體顯示,以及數字經濟,被寫入光谷“5+2”產業新格局。而長江存儲,將是光谷“芯屏端網”萬億級光電子產業集群上的重要一環。

光谷軍民融合的產業先行者,研制出中國紅外芯,成就行業龍頭

他帶領高德紅外在非典疫情爆發時開拓市場,成為首都機場唯一的紅外測溫設備供應商,光谷品牌叫響全國。

他憑借一顆報效國防事業的愛國之心,研制出具有完全自主知識產權的中國紅外芯,并構建完全自主可控的批量化生產線。

他作為軍民融合的踐行者,帶領高德成長為我國唯一一家具有完整武器系統研制資質的民營軍工上市企業。

從高德電氣到高德紅外,自主創新19年,成就行業龍頭。

艾路明 (武漢當代科技產業集團股份有限公司創始人、董事長)

光谷第一代創業拓荒者、第一家上市公司創始人,30年引領光谷精神持炬前行

1988年,31歲的他和其他6位武大研究生,拼湊2000元創辦武漢當代生化技術研究所,創業項目是從小便中提取尿激酶出口日本。

他是光谷創業的拓荒者,在光谷連續創辦了4家主板上市公司,分別涉足生物醫藥(人福醫藥)、文化體育(當代明誠)、旅游(三特索道)、金融(天風證券)等多個領域。1997年人福上市,成為光谷第一家上市公司。

30年間,這位為光谷改革創新奉獻畢生的傳奇人物,始終引領著光谷精神,持炬前行。

項明武 (中冶南方工程技術有限公司董事長)

轉型先鋒,國有企業在光谷轉型發展的成功探索

他率領中冶南方的前身“武漢鋼鐵設計研究總院”,由設計院轉型為工程公司,拋開束縛,直面市場,并在光谷實現了經營業績的幾何增長。

在他力推下,中冶南方擔綱了光谷中心城、光谷大道等多個重要的市政工程,與光谷同發展、共奔跑。

他帶領團隊設計打造的區域科技創新企業(總部)聚集區,引領未來城市建設新趨勢,助力光谷高質量經濟與生態環境保護協同發展,為世人描繪了“世界光谷”的未來模樣。

駱清銘 (武漢光電國家研究中心主任)

光谷科技體制改革的堅定推動者與踐行者,成就“黃金十條”掛牌第一單

2012年,他將職務發明專利“顯微光學切片斷層成像系統”(簡稱MOST設備),在武漢光谷聯合產權交易所掛牌,作價1000萬元出讓,成為“黃金十條”掛牌第一單。

這是部屬高校首次通過公開掛牌出讓科技成果。為把成果推向市場,從國家部委到地方政府,這位教授歷時一年,跑了17關手續,才把路走通。

隨后,“黃金十條”引起國家層面關注,推動《中華人民共和國促進科技成果轉化法》修改。

2017年,轉化這一成果的武漢沃億生物有限公司,營收突破3000萬元。

莊丹 (長飛光纖光纜股份有限公司總裁)

帶領“光谷之光”問鼎全球第一,實現“A+H”兩地上市,成就百億企業

1988年,長飛誕生,成為光谷最早一批中外合資企業,用30年成就從市場換技術、到技術換市場的完美逆襲。

2011年,他走馬上任長飛總裁,帶領長飛在新時期的技術創新和國際化大潮中,不斷刷新里程碑式的突破——長飛2014年港股上市;2015年相繼在緬甸、印尼、南非成立4家海外合資公司;2016年底纖棒纜三大主營業務全面問鼎全球第一;2017年營業收入首破百億;2018年A股上市,成為中國光纖光纜行業、湖北省唯一“A+H”兩地上市公司。與此同時,榮獲歐洲質量獎,系該獎設立以來首個獲獎的中國企業。

陳煥春 (中國工程院院士、華中農業大學教授)

從科學家到企業家,“獸醫院士”為農民和養殖戶撐起“保護傘”

他蹲著給動物看病,一蹲就是一上午。

他是大山的兒子,年輕時見耕牛病死、無牛耕地人拉犁,遂將畢生投入家畜傳染病的研究,希望農民不再受這種苦。

他制定了“偽狂犬病檢疫”國家標準,研制了滅活疫苗和基因缺失疫苗,為我國動物疫病有效防控、養殖業健康發展、動物生物制品產業技術提升,做出了重要貢獻。但他仍愛聽農民兄弟喚他一聲“獸醫院士”。

為實現科技成果從實驗室走向市場的跨越,他帶領團隊創辦科前動物生物制品有限責任公司,用生物技術為農民和養殖戶撐起“保護傘”。

馬新強 (華工科技產業股份有限公司董事長)

推動成果產業化,讓校辦企業變身光谷第一家激光上市公司

他將大學實驗室的“激光技術”推向市場,成為高校成果產業化的探路先鋒。

他托起光谷激光產業半邊天,讓昔日的校辦企業,成為華中地區第一家高校背景的上市公司,也是“中國激光上市第一股”。

19年,他帶領華工科技完成國家創新型企業的華麗轉身,“朋友圈”從光谷擴大到50多個國家和地區。

他不斷打破體制機制壁壘,推動關鍵核心技術突破,從半導體激光器芯片、激光器到激光裝備、激光智能化解決方案,創下了40多項“中國第一”。

王學海 (人福醫藥集團股份有限公司董事長)

托起光谷首個營收過百億的民營企業,千億生物產業的中堅少帥

他28歲成為當時中國最年輕的上市公司總裁,31歲出任人福醫藥集團董事長,創造湖北上市公司最年輕掌門人紀錄。

他為光谷生物城帶來第一家入駐、投產的醫藥生產企業,并在日后成就光谷第一家營收過百億的民營企業。

他帶領企業品牌化、規模化、國際化,業務遍及60多個國家,為中國制藥“走出去”闖出了一條“人福模式”的國際化先行探索之路。

他是光谷草根創業的時代弄潮兒,從青春少年到砥柱中堅,在平凡創業中演繹了一段不平凡的“光谷夢”。

馬占軍 (國藥控股湖北有限公司董事長)

“國藥系”深耕湖北的開路先鋒,央企與地方產業發展的共贏標桿

他是央企國藥集團在光谷布局的最早開疆者,帶領國藥控股湖北物流中心,成為第一批在光谷生物城破土動工的產業化項目,十年間營業收入年均增長率超過35%。

他積極響應“分級診療”的國家大政方針,帶領國控湖北不斷創新醫藥商業模式,加快推進網絡下沉到區、縣。

如今,國控湖北已從一個單體公司,發展成為一家盈利能力較強、市場發展前景良好的區域性集團公司

閆大鵬 (武漢銳科光纖激光技術股份有限公司副董事長、總工程師)

海歸創業和科技報國的光谷榜樣,填補了萬瓦光纖激光器的中國空白

他是光谷海歸創業標志性人物,40歲放棄國內教授、博導身份,赴海外學習光纖激光器技術,51歲回國創業,創立銳科激光。

他是新時期光谷激光產業引領者,填補了我國首臺萬瓦光纖激光器研發制造空白,實現了光谷激光產業從應用向技術源頭的創新延伸。

他是激光產業的科學家,發動人才引人才,以產業鏈引人才,不斷物色頂尖的激光器芯片科學家扎根光谷,在中國光纖激光器領域拉起人才鏈、創新鏈和產業鏈,立志實現光纖激光器與核心器件、以及原材料的國產化和自主可控。

鄒雪城 (國家集成電路人才培養基地(武漢)主任、武漢集成電路設計工程技術研究中心主任)

從集成電路到半導體顯示,光谷兩大戰略性新興產業的首倡者

他是光谷最早的集成電路芯片設計者,集成電路產業的推動者。

他為國內芯片產業和科研領域培養并輸送了大量的人才,特別是為光谷集成電路設計企業培養了大量高層次人才。

他積極助力東湖高新區政府謀劃集成電路產業,實現了集成電路產業從零起步、到國家存儲器基地落戶的開創性產業變革,拉動了光谷集成電路芯片設計、制造、封裝、測試以及應用的全產業鏈。

他協助光谷引進深圳天馬微電子有限公司等項目,實現光谷平板顯示產業零的突破,令光谷在短短幾年間,成就中小尺寸平板顯示產品全球出貨量排名第一的產業影響力。

孫文 (武漢楚天激光(集團)股份有限公司董事長)

第一批從科研院所辭職下海,打造“楚天激光”品牌,成為“知識經濟”的代言人

改革開放初期,國內第一波“下海”浪潮,攪動了孫文內心的“一池春水”。

面對社會上知識與財富倒掛、腦力勞動不如體力勞動的現象,時年30歲的孫文,懷揣著技術和夢想,放棄光學研究所的“金飯碗”,下海創業,篳路藍縷,打下“楚天激光”這一知名品牌。

在中國最早的孵化器東湖創業中心,他讓中國的激光產業從技術成果走向產品應用,成為“知識經濟”的代言人。

因為深愛著這束“神奇的光”,他帶領楚天激光研發了超過200種產品,擁有60多項激光技術專利,身體力行地踐行了“科技是第一生產力”。

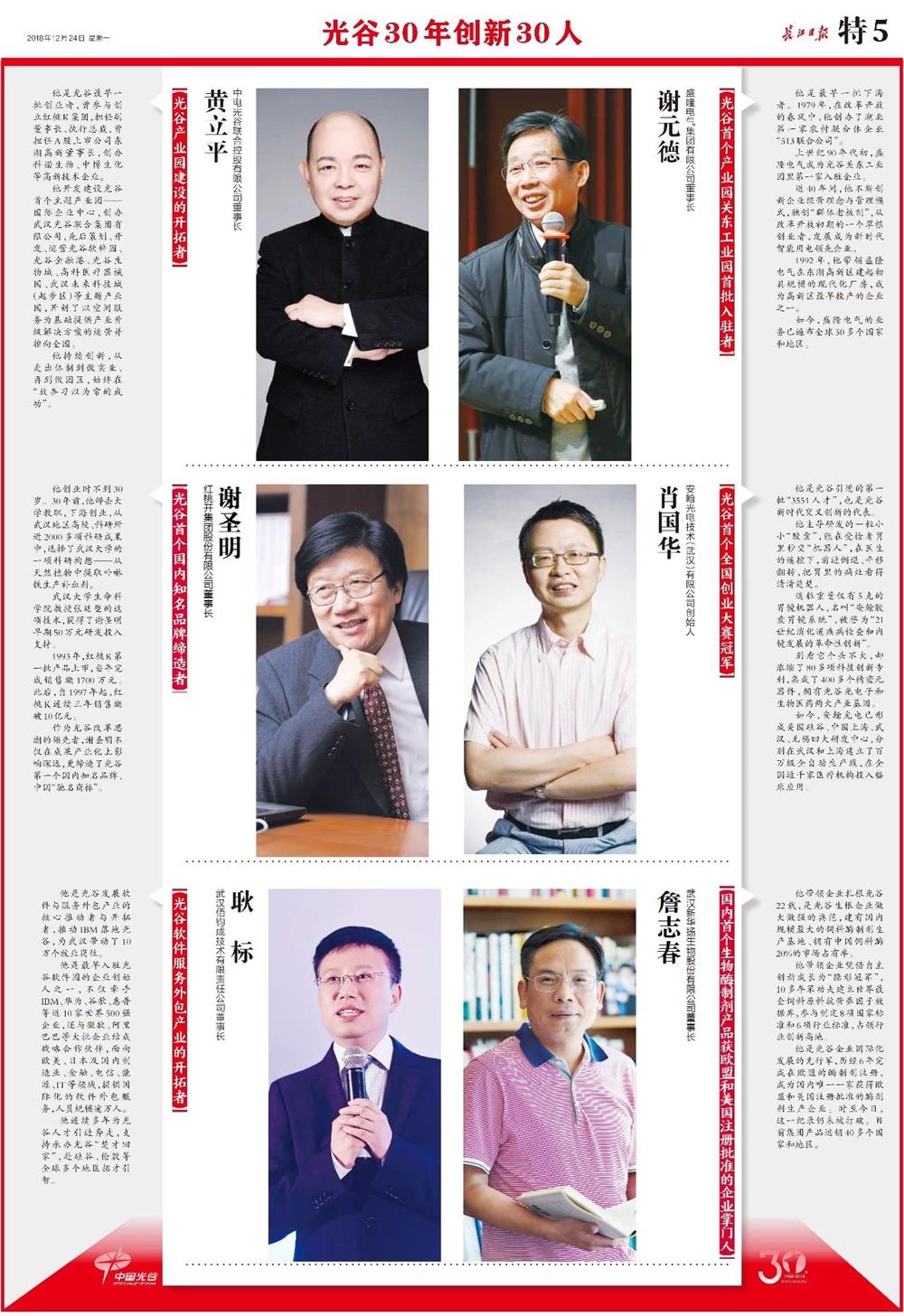

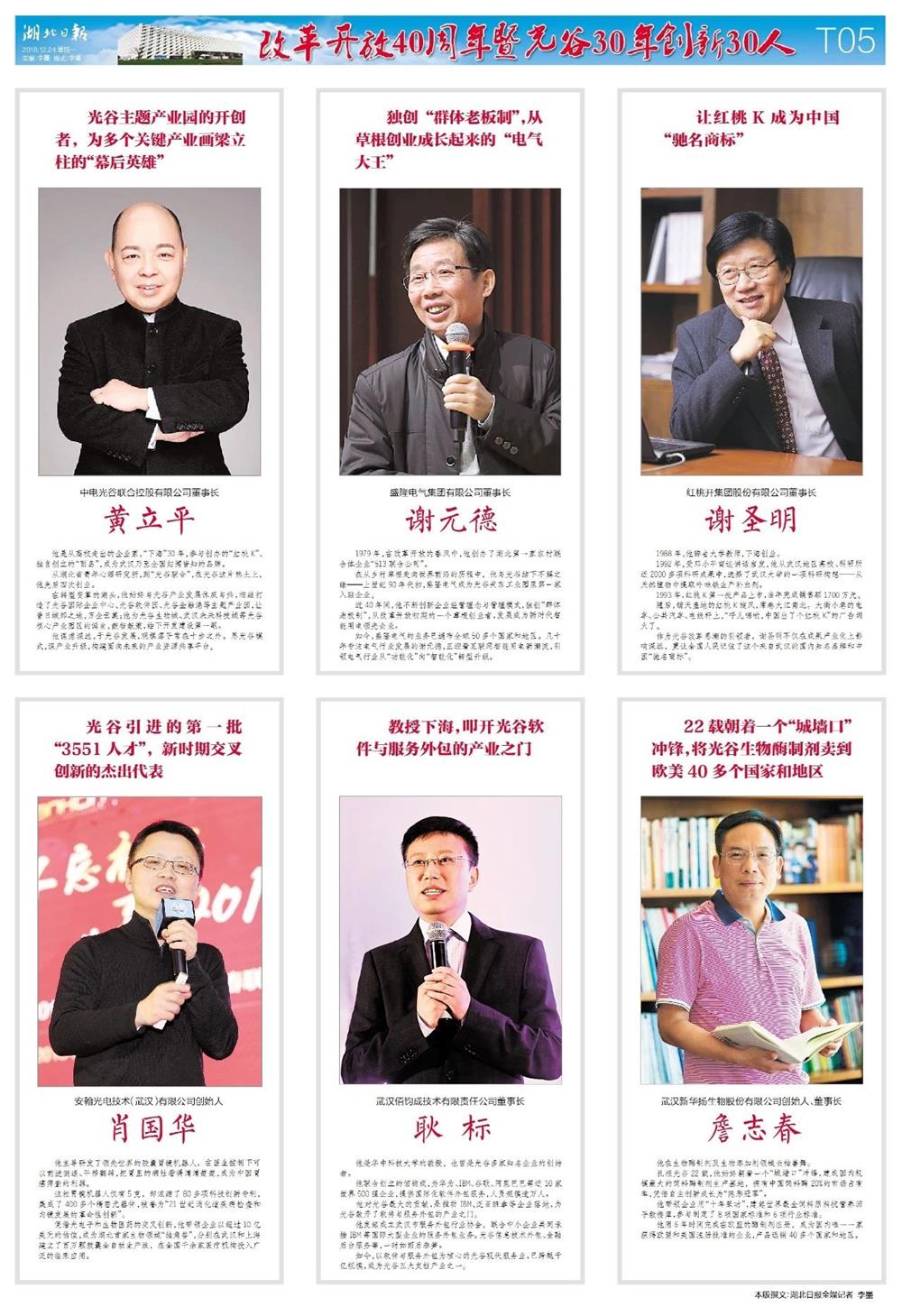

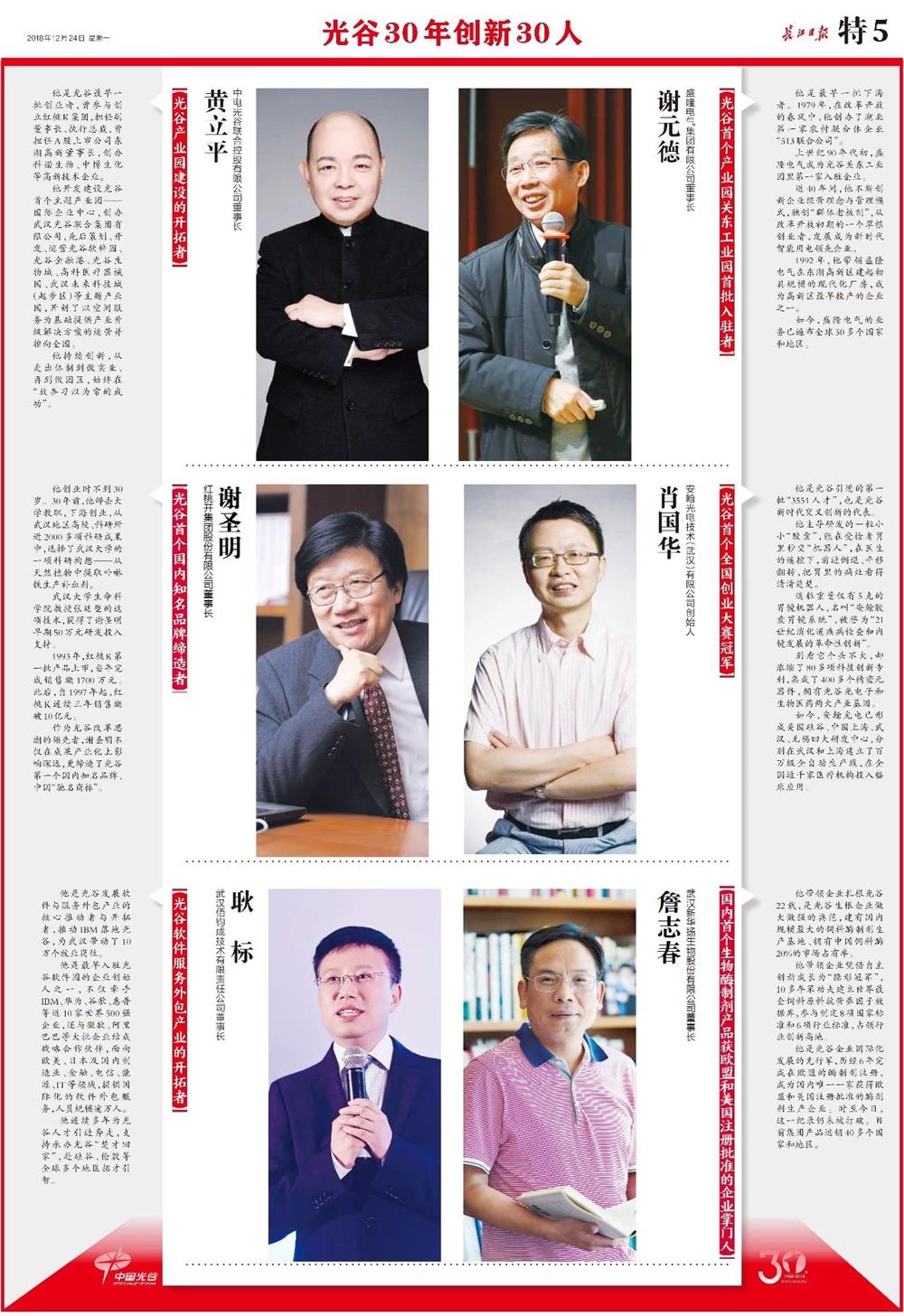

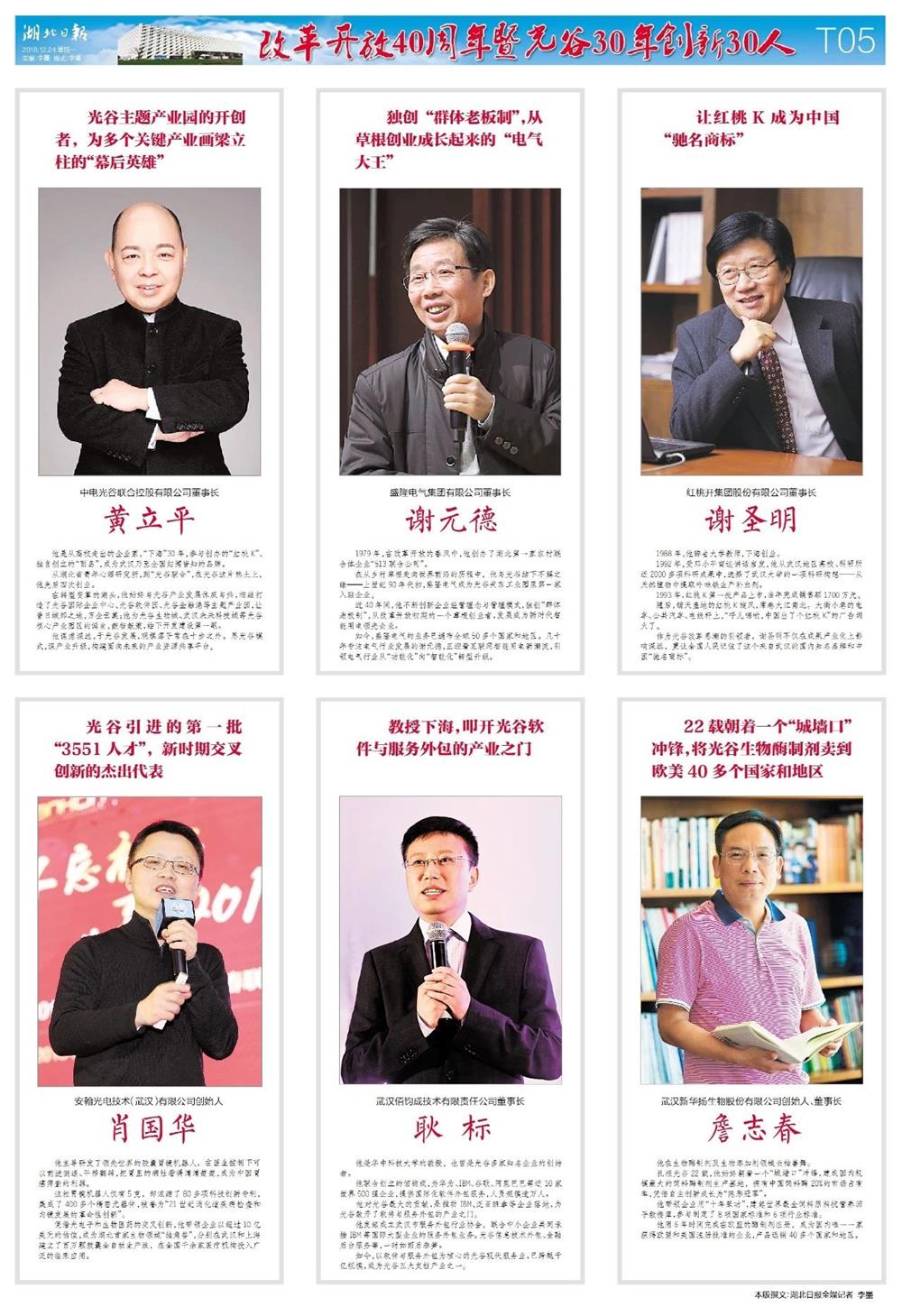

黃立平 (中電光谷聯合控股有限公司董事長)

光谷主題產業園的開創者,構建面向未來的產業資源共享平臺

從湖北省青年心理研究所,到“光谷聯合”,在光谷這片熱土上,他先后四次創業。

在轉型變革的潮頭,他始終與光谷產業發展休戚與共,相繼打造了光谷國際企業中心、光谷軟件園、光谷金融港等主題產業園,讓昔日城郊之地,萬企云集;他為光谷生物城、武漢未來科技城等光谷核心產業園區的誕生,獻智獻策,繪下開發建設第一筆。

他謀慮深遠,于光谷發展,觀棋落子常在十步之外。思光谷模式,謀產業升級,構建面向未來的產業資源共享平臺。

謝元德 (盛隆電氣集團有限公司董事長)

獨創“群體老板制”,從草根創業成長起來的“電氣大王”,引領電氣行業智能化升級

1979年,在改革開放的春風中,他創辦了湖北第一家農村聯合體企業“513聯合公司”。

在從鄉村草棚走向世界前沿的歷程中,他與光谷結下不解之緣——90年代初,盛隆電氣成為光谷關東工業園里第一家入駐企業。

近40年間,他不斷創新企業經營理念與管理模式,獨創“群體老板制”,從改革開放初期的一個草根創業者,發展成為新時代智能用電領先企業。

如今,盛隆電氣的業務已遍布全球50多個國家和地區。幾十年專注電氣行業發展的謝元德,正迎著互聯網智能用電新潮流,引領電氣行業從“功能化”向“智能化”的轉型升級。

謝圣明 (紅桃開集團股份有限公司董事長)

讓紅桃K成為中國“馳名商標”

1988年,他辭去大學教師,下海創業。

1992年,受鄧小平南巡講話啟發,他從武漢地區高校、科研所近2000多項科研成果中,選擇了武漢大學的一項科研構想——從天然植物中提取卟啉鐵生產補血劑。

1993年,紅桃K第一批產品上市,當年完成銷售額1700萬元。

隨后,鋪天蓋地的紅桃K旋風,席卷大江南北。大街小巷的電車、公共汽車、電線桿上,“呼兒嗨喲,中國出了個紅桃K”的廣告詞隨處可見。

作為光谷改革思潮的引領者,謝圣明不僅在成果產業化上影響深遠,更讓全國人民記住了這個來自武漢的國內知名品牌和中國“馳名商標”。

肖國華 (安翰光電技術(武漢)有限公司創始人)

光谷第一批“3551人才”,新時期交叉創新的杰出代表,造就湖北首家生物“獨角獸”

他主導研發的一粒小小“膠囊”,能在受檢者胃里秒變“機器人”,前進倒退、平移翻轉,把胃里的病灶看得清清楚楚。

這粒胃鏡機器人僅有5克,卻濃縮了80多項科技創新專利,集成了400多個精密元器件,被譽為“21世紀消化道疾病檢查和內鏡發展的革命性創新”。

憑借光電子和生物醫藥的交叉創新,他帶領企業以超過10億美元的估值,成為湖北首家生物領域“獨角獸”。

如今,安翰光電已形成美國硅谷、中國上海、武漢、無錫四大研發中心,在全國近千家醫療機構投入臨床應用。

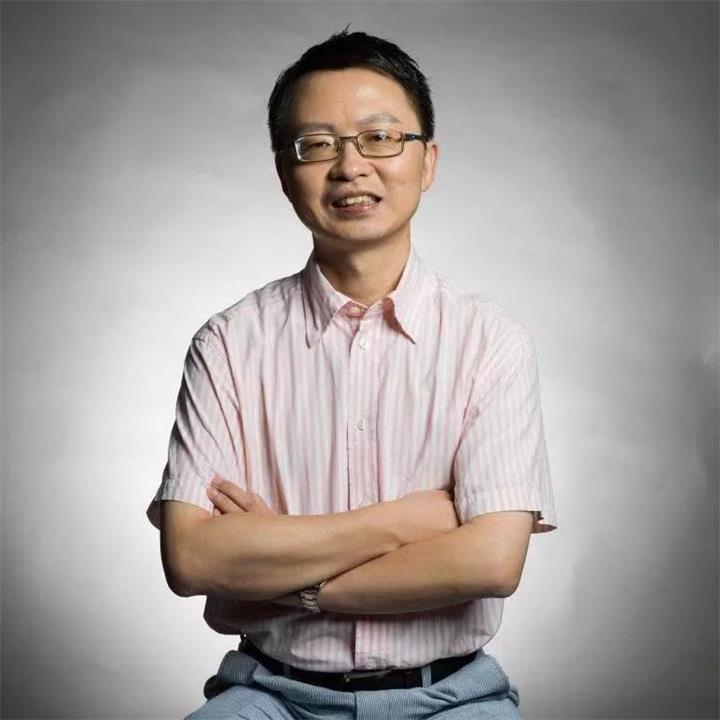

耿標 (武漢佰鈞成技術有限責任公司董事長)

教授下海,叩開光谷軟件與服務外包的產業之門

他是華中科技大學的教授,也曾是光谷多家知名企業的創始者。

他聯合創立的佰鈞成,為華為、IBM、谷歌、阿里巴巴等近10家世界500強企業,提供國際化軟件外包服務,人員規模逾萬人。

他對光谷最大的貢獻,是推動IBM等企業落地,為光谷敲開了軟件與服務外包的產業之門。

他發起成立武漢市服務外包行業協會,聯合中小企業共同承接IBM等國際大型企業的服務外包業務。光谷信息技術外包、金融后臺服務等,一時如雨后春筍。

如今,以軟件與服務外包為核心的光谷現代服務業,已跨越千億規模,成為光谷五大支柱產業之一。

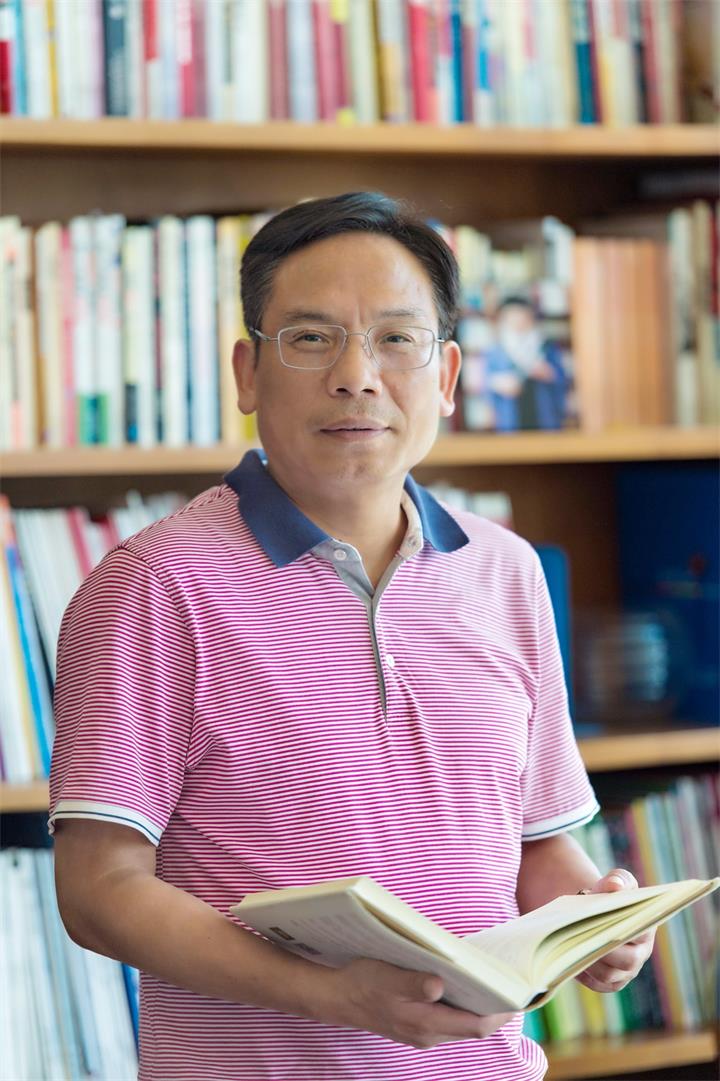

詹志春 (武漢新華揚生物股份有限公司董事長)

扎根光谷22載,將光谷生物酶制劑賣到歐美等40多國

他在生物酶制劑及生物添加劑領域長袖善舞。

扎根光谷22載,他始終朝著一個“城墻口”沖鋒,建成國內規模最大的飼料酶制劑生產基地,擁有中國飼料酶20%的市場占有率,憑借自主創新成長為“隱形冠軍”。

他帶領企業用“十年笨功”,建起世界最全飼料原料抗營養因子數據庫,參與制定了8項國家標準和6項行業標準。

他用6年時間完成在歐盟的酶制劑注冊,成為國內唯一一家獲得歐盟和美國注冊批準的企業,產品遠銷40多個國家和地區。

劉良炎 (華爍科技股份有限公司董事長)

我省第一家改制的科研院所掌門人,令國有資產保值增值16倍

1984年,他開始主持湖北省化學研究院工作,帶領化學院堅持面向國民經濟建設,讓國有體制嫁接民營機制,并緊緊抓住分配這個解決人才的根本和關鍵問題,促進科技進步與經濟持續發展。

改制后,非國有控股的“華爍科技”應運而生,主要從事化學新材料及化工新工藝的研究與開發,并在新三板掛牌上市。

得益于這次改制,他不僅帶領團隊研究開發出9個系列、近百余種高新技術產品,更令國有資產保值增值16.4倍,各項人均指標在全國省屬化學化工院所中,位居第一。

王開安 (光谷創意產業基地董事長)

從一個城中村到一個產業園,推動光谷“原住民”的時代突圍

他是地地道道的原住民。光谷30年建設大潮中,他們村的土地被征用,拆遷,和很多村一樣成為失地農民。

附近的村,有的為了賺快錢賣地搞房地產,有的蓋樓建廠房收房租,而他卻打造出了一個光谷文化創意產業,孵化了我省60%以上動漫及游戲企業。

他每天與80后、90后創業者在一起,樂于做天使、為夢想投資。50多歲的“不老頑童”,被推選為光谷互聯網行業協會會長,背后是2000多家平均年齡25歲的互聯網新銳公司。

這是一場新舊交替的時代突圍,也是一個村的時代轉身。

陳少杰 (武漢斗魚網絡科技有限公司CEO)

締造湖北第一只“獨角獸”,引領新經濟與新未來

他締造了湖北第一家估值超過10億美元的互聯網“獨角獸”企業,迄今融資已逾66億元。

他創立了我國最大的媒體和內容平臺,是很多人眼中的“另類”和“新物種”。

斗魚的橫空出世,得益于移動互聯網、分享經濟和商業模式的創新,也得益于光谷互聯網生態的多樣化與包容。

斗魚的崛起,成為了光谷互聯網企業的一張時代名片,更代表著繼光通信等五大支柱產業后,光谷的新經濟與新未來。

賴春臨 (湖北盛天網絡技術股份有限公司董事長)

光谷第一個科技“女首富”,闖出湖北首家互聯網上市公司

她白手起家,10年搬家13次,把一個十幾人的小公司,發展為湖北第一家互聯網上市企業,一度問鼎“湖北女首富”。

從深耕網吧到發展全電競平臺、開發網吧手機助手、拓展商業智能WiFi,她在互聯網泛娛樂領域不斷拓展新的可能。

她說:“創業是一件讓你每天深夜都想放棄,但是第二天早上起來又要去打雞血的事”。

她的上市,吹響了光谷互聯網“四小龍”起飛的號角,也成為這個新興產業生態再造、邁向中國互聯網“第四極”的發端。

陳莉莉 (武漢明德生物科技股份有限公司董事長)

從創業團隊到上市公司,她用十年時間,宣示光谷發展生物產業的生機和無限可能

2008年,她從海外歸來,創立明德生物。

她帶領團隊實現快速診斷技術領域的多項突破,最終掌握全血濾過技術、多重抗體標記技術、膠體金煉制技術等核心競爭力。

她帶領明德生物在深交所掛牌上市,成為光谷生物城本土培育的第一家A股上市企業。

十年一劍,巾幗無悔。在光谷30年創新浪潮中,幾代高科技創業者,用自己的智慧與堅持,書寫了一段又一段科技創富的時代故事。而她,用女性特有的聰慧與韌勁,成為了光谷不一樣的創業風景。

王世勇 (武漢兩點十分文化傳播有限公司創始人)

光谷百萬大學生創新創業的代表,作品刷新中國漫畫最高 IP 授權金額

2007 年,他找家人借來 3 萬元,在光谷創辦“兩點十分”動漫,希望“讓熱愛動漫的人 80 歲、90 歲的時候,能夠開著跑車來公司畫畫。”

他的原創作品《銀之守墓人》,上線數月點擊量過億,總點擊量至今已突破 134 億。

他獲得峰瑞資本A輪數千萬元人民幣融資,《銀之守墓人》與其他幾個IP以1億元授權給凱撒股份,刷新中國漫畫最高 IP 授權金額。

大眾創業、萬眾創新給了光谷無數“王世勇們”一個時代舞臺,而他們的演出,永不落幕。

湖北日報報道

楚天都市報報道

“改革開放40周年暨光谷30年創新30人”,從來自學術界和企業界的100名候選人中正式遴選產生,包括“武漢·中國光谷”概念提出者黃德修教授在內的30人榮耀當選。

他們曾經書寫或正在書寫光谷的歷史,而他們的名字,也將載入光谷史冊。

一個時代,一群人。

1988年12月,

東湖新技術開發區管理辦公室正式掛牌辦公。

回望過去30年,

東湖高新區從無到有、由弱變強,

因光而興、聚光成谷,

譜寫了創新發展的壯美篇章。

是我國首批

國家高新區、第二個自主創新示范區,

以及中國(湖北)自由貿易試驗區武漢片區,

成為知名的創業創新高地。

光谷的輝煌成就,

凝聚了改革先驅者的智慧心血;

光谷的發展壯大,

閃耀著創業先鋒們的思想火花;

光谷的華麗蝶變,

彰顯了廣大建設者的無私奉獻。

而今入選的30人,

就是這些人當中的杰出代表。

拉出中國第一根光纖的“中國光纖之父”趙梓森;中國部屬高校首次通過公開掛牌出讓科技成果學術帶頭人駱清銘;我省第一家上市的民營高科技企業、光谷第一家上市公司創始人艾路明……

30人之外,

還有一大批企業家和創業者

在這里開拓創新、克難奮進,

為光谷的發展做出難以磨滅的貢獻,

代表著光谷未來發展的方向。

更多的“光谷人”和“新光谷人”

在這里追夢、圓夢,

接力向前,永不止步。

站在而立之年的門檻,

中國光谷規劃三步走發展戰略,

到本世紀中葉

建成全球領先的高科技園區,

成為具有全球影響力的創新創業中心,

全面建成“世界光谷”。

下一個30年,

光谷和光谷人,加油!

“改革開放40周年

暨光谷30年創新30人”名單

(排名不分先后)

趙梓森 (中國工程院院士,武漢郵電科學研究院高級技術顧問)

拉出中國第一根具有實用價值的光纖,牽出一個技術和產業發展的時代傳奇

生于1932年的他,深知只有科技強大了,祖國強大了,才不會被欺負。

自幼對理工科和制作感興趣,大學時幸運地接觸到感興趣的通信專業,從此全身心投入到這項事業。

克服難以想象的各種困難,終于,1977年,在武漢郵科院當時無比簡陋的條件下研制出中國第一根實用型光纖,后建立起中國光纖通信技術體系。

他是趙梓森,一生堅守科技報國初心、逐“光”而行,為我國光纖通信事業作出了杰出貢獻。

是他,讓這片土地得以成為“中國光谷”。

李德仁 (中國科學院院士,中國工程院院士)

光谷地球空間信息產業奠基人,用天眼擦亮中國的“北斗”星辰

在科技成果產業化進程中,他領導武大吉奧,研制吉奧之星系列GIS高科技產品,打破國外GIS軟件一統天下的局面。

他帶領立得空間,研制出中國首套“移動道路測量系統”——立得3S汽車道路測量與導航系統。

5年前,74歲高齡的他再度掛帥,出任光谷北斗公司董事長。他說:“把北斗衛星發到東南亞去,是我的一個夢想。出任董事長,就是為了給北斗產業趟出一條國際化通道。”

同年,在他的推動下,武漢遙感與空間信息工業技術研究院,落戶武漢未來科技城,成為測繪遙感成果轉化的重要平臺。

黃德修 (華中科技大學教授)

“中國光谷”的概念提出者,為了這張藍圖牽掛一生

受美國硅谷依托斯坦福大學開展高科技創業的靈感啟發,他最早提出建設“中國光谷”。

1998年12月,他在時任校長周濟的支持下,以學校名義首次向武漢市政府提交“關于在武漢東湖新技術開發區建設中國‘光谷’的建議”。

2000年,湖北省、武漢市及東湖高新區,確定將光電子產業放到重中之重來抓。

同年全國政協會上,趙梓森、楊叔子、熊有倫等26位在漢院士聯名簽字,由許其貞等13名湖北籍全國政協委員,提出請求黨中央、國務院批準在武漢建設國家級光電子信息產業基地“中國光谷”。

2001年,呼應一座城市時代決心的“武漢·中國光谷”獲批建設。

童國華 (中國信息通信科技集團有限公司董事長)

從科研院所改制到產業化,始終推動央企改革勇往直前

從烽火、大唐到信科,他一生與通信打交道,三度擔任中國光通信央企掌門人,其中兩次是在光谷。

他帶領武漢郵科院改制,率先破解科技與經濟“兩張皮”問題,從科研院所企業化管理,到與體制脫鉤變成企業。

他堅持讓烽火建立股份制企業,讓干部和員工參股,分享創造的財富。

十年前,烽火通信首次試水股權激勵,200余名技術骨干獲得股份,成為國內第一家員工持股的央企控股上市公司。

2014年,烽火通信再次實施大規模股權激勵計劃,涉及732名骨干管理層與核心技術人員,成為彼時央企股權激勵計劃中,人員規模最大的一次。

他從光谷走向中國,大學期間在光谷創辦公司,26年后又回到光谷布局小米“第二總部”

受《硅谷之火》中創業故事的影響,大四那年,學計算機專業的他,在廣埠屯電子一條街創辦公司。

1992年,他從光谷走向中國。掘“金山”,種“小米”,縱橫中國互聯網江湖。

26年后, 他帶著小米、金山和順為重返故土,在光谷設立“第二總部”。

三年前,那一聲“出了雷軍周鴻祎,湖北為何卻消失在中國互聯網版圖”的產業之問,成為光谷互聯網產業生態再造的發端。

雷軍回來了。

在他身后,還有60多家新經濟及互聯網“第二總部”隨之而來。

雖已出走半生,卻永是珞珈一少年。

在光谷點亮“中國芯”,推動中國集成電路存儲芯片產業規模化發展“零”的突破

千億美元,十年布局,落子光谷。

他率紫光集團投資長江存儲,在漢啟動國家存儲器基地項目。這是我國集成電路產業有史以來最大單體投資項目,也是新中國成立以來我省最大單體投資高科技產業項目。

他對這片熱土的寄望是:“這個項目對中國科技事業的意義,不亞于‘遼寧號’航空母艦出海試航。”

去年,集成電路與半導體顯示,以及數字經濟,被寫入光谷“5+2”產業新格局。而長江存儲,將是光谷“芯屏端網”萬億級光電子產業集群上的重要一環。

光谷軍民融合的產業先行者,研制出中國紅外芯,成就行業龍頭

他帶領高德紅外在非典疫情爆發時開拓市場,成為首都機場唯一的紅外測溫設備供應商,光谷品牌叫響全國。

他憑借一顆報效國防事業的愛國之心,研制出具有完全自主知識產權的中國紅外芯,并構建完全自主可控的批量化生產線。

他作為軍民融合的踐行者,帶領高德成長為我國唯一一家具有完整武器系統研制資質的民營軍工上市企業。

從高德電氣到高德紅外,自主創新19年,成就行業龍頭。

艾路明 (武漢當代科技產業集團股份有限公司創始人、董事長)

光谷第一代創業拓荒者、第一家上市公司創始人,30年引領光谷精神持炬前行

1988年,31歲的他和其他6位武大研究生,拼湊2000元創辦武漢當代生化技術研究所,創業項目是從小便中提取尿激酶出口日本。

他是光谷創業的拓荒者,在光谷連續創辦了4家主板上市公司,分別涉足生物醫藥(人福醫藥)、文化體育(當代明誠)、旅游(三特索道)、金融(天風證券)等多個領域。1997年人福上市,成為光谷第一家上市公司。

30年間,這位為光谷改革創新奉獻畢生的傳奇人物,始終引領著光谷精神,持炬前行。

項明武 (中冶南方工程技術有限公司董事長)

轉型先鋒,國有企業在光谷轉型發展的成功探索

他率領中冶南方的前身“武漢鋼鐵設計研究總院”,由設計院轉型為工程公司,拋開束縛,直面市場,并在光谷實現了經營業績的幾何增長。

在他力推下,中冶南方擔綱了光谷中心城、光谷大道等多個重要的市政工程,與光谷同發展、共奔跑。

他帶領團隊設計打造的區域科技創新企業(總部)聚集區,引領未來城市建設新趨勢,助力光谷高質量經濟與生態環境保護協同發展,為世人描繪了“世界光谷”的未來模樣。

駱清銘 (武漢光電國家研究中心主任)

光谷科技體制改革的堅定推動者與踐行者,成就“黃金十條”掛牌第一單

2012年,他將職務發明專利“顯微光學切片斷層成像系統”(簡稱MOST設備),在武漢光谷聯合產權交易所掛牌,作價1000萬元出讓,成為“黃金十條”掛牌第一單。

這是部屬高校首次通過公開掛牌出讓科技成果。為把成果推向市場,從國家部委到地方政府,這位教授歷時一年,跑了17關手續,才把路走通。

隨后,“黃金十條”引起國家層面關注,推動《中華人民共和國促進科技成果轉化法》修改。

2017年,轉化這一成果的武漢沃億生物有限公司,營收突破3000萬元。

莊丹 (長飛光纖光纜股份有限公司總裁)

帶領“光谷之光”問鼎全球第一,實現“A+H”兩地上市,成就百億企業

1988年,長飛誕生,成為光谷最早一批中外合資企業,用30年成就從市場換技術、到技術換市場的完美逆襲。

2011年,他走馬上任長飛總裁,帶領長飛在新時期的技術創新和國際化大潮中,不斷刷新里程碑式的突破——長飛2014年港股上市;2015年相繼在緬甸、印尼、南非成立4家海外合資公司;2016年底纖棒纜三大主營業務全面問鼎全球第一;2017年營業收入首破百億;2018年A股上市,成為中國光纖光纜行業、湖北省唯一“A+H”兩地上市公司。與此同時,榮獲歐洲質量獎,系該獎設立以來首個獲獎的中國企業。

陳煥春 (中國工程院院士、華中農業大學教授)

從科學家到企業家,“獸醫院士”為農民和養殖戶撐起“保護傘”

他蹲著給動物看病,一蹲就是一上午。

他是大山的兒子,年輕時見耕牛病死、無牛耕地人拉犁,遂將畢生投入家畜傳染病的研究,希望農民不再受這種苦。

他制定了“偽狂犬病檢疫”國家標準,研制了滅活疫苗和基因缺失疫苗,為我國動物疫病有效防控、養殖業健康發展、動物生物制品產業技術提升,做出了重要貢獻。但他仍愛聽農民兄弟喚他一聲“獸醫院士”。

為實現科技成果從實驗室走向市場的跨越,他帶領團隊創辦科前動物生物制品有限責任公司,用生物技術為農民和養殖戶撐起“保護傘”。

馬新強 (華工科技產業股份有限公司董事長)

推動成果產業化,讓校辦企業變身光谷第一家激光上市公司

他將大學實驗室的“激光技術”推向市場,成為高校成果產業化的探路先鋒。

他托起光谷激光產業半邊天,讓昔日的校辦企業,成為華中地區第一家高校背景的上市公司,也是“中國激光上市第一股”。

19年,他帶領華工科技完成國家創新型企業的華麗轉身,“朋友圈”從光谷擴大到50多個國家和地區。

他不斷打破體制機制壁壘,推動關鍵核心技術突破,從半導體激光器芯片、激光器到激光裝備、激光智能化解決方案,創下了40多項“中國第一”。

王學海 (人福醫藥集團股份有限公司董事長)

托起光谷首個營收過百億的民營企業,千億生物產業的中堅少帥

他28歲成為當時中國最年輕的上市公司總裁,31歲出任人福醫藥集團董事長,創造湖北上市公司最年輕掌門人紀錄。

他為光谷生物城帶來第一家入駐、投產的醫藥生產企業,并在日后成就光谷第一家營收過百億的民營企業。

他帶領企業品牌化、規模化、國際化,業務遍及60多個國家,為中國制藥“走出去”闖出了一條“人福模式”的國際化先行探索之路。

他是光谷草根創業的時代弄潮兒,從青春少年到砥柱中堅,在平凡創業中演繹了一段不平凡的“光谷夢”。

馬占軍 (國藥控股湖北有限公司董事長)

“國藥系”深耕湖北的開路先鋒,央企與地方產業發展的共贏標桿

他是央企國藥集團在光谷布局的最早開疆者,帶領國藥控股湖北物流中心,成為第一批在光谷生物城破土動工的產業化項目,十年間營業收入年均增長率超過35%。

他積極響應“分級診療”的國家大政方針,帶領國控湖北不斷創新醫藥商業模式,加快推進網絡下沉到區、縣。

如今,國控湖北已從一個單體公司,發展成為一家盈利能力較強、市場發展前景良好的區域性集團公司

閆大鵬 (武漢銳科光纖激光技術股份有限公司副董事長、總工程師)

海歸創業和科技報國的光谷榜樣,填補了萬瓦光纖激光器的中國空白

他是光谷海歸創業標志性人物,40歲放棄國內教授、博導身份,赴海外學習光纖激光器技術,51歲回國創業,創立銳科激光。

他是新時期光谷激光產業引領者,填補了我國首臺萬瓦光纖激光器研發制造空白,實現了光谷激光產業從應用向技術源頭的創新延伸。

他是激光產業的科學家,發動人才引人才,以產業鏈引人才,不斷物色頂尖的激光器芯片科學家扎根光谷,在中國光纖激光器領域拉起人才鏈、創新鏈和產業鏈,立志實現光纖激光器與核心器件、以及原材料的國產化和自主可控。

鄒雪城 (國家集成電路人才培養基地(武漢)主任、武漢集成電路設計工程技術研究中心主任)

從集成電路到半導體顯示,光谷兩大戰略性新興產業的首倡者

他是光谷最早的集成電路芯片設計者,集成電路產業的推動者。

他為國內芯片產業和科研領域培養并輸送了大量的人才,特別是為光谷集成電路設計企業培養了大量高層次人才。

他積極助力東湖高新區政府謀劃集成電路產業,實現了集成電路產業從零起步、到國家存儲器基地落戶的開創性產業變革,拉動了光谷集成電路芯片設計、制造、封裝、測試以及應用的全產業鏈。

他協助光谷引進深圳天馬微電子有限公司等項目,實現光谷平板顯示產業零的突破,令光谷在短短幾年間,成就中小尺寸平板顯示產品全球出貨量排名第一的產業影響力。

孫文 (武漢楚天激光(集團)股份有限公司董事長)

第一批從科研院所辭職下海,打造“楚天激光”品牌,成為“知識經濟”的代言人

改革開放初期,國內第一波“下海”浪潮,攪動了孫文內心的“一池春水”。

面對社會上知識與財富倒掛、腦力勞動不如體力勞動的現象,時年30歲的孫文,懷揣著技術和夢想,放棄光學研究所的“金飯碗”,下海創業,篳路藍縷,打下“楚天激光”這一知名品牌。

在中國最早的孵化器東湖創業中心,他讓中國的激光產業從技術成果走向產品應用,成為“知識經濟”的代言人。

因為深愛著這束“神奇的光”,他帶領楚天激光研發了超過200種產品,擁有60多項激光技術專利,身體力行地踐行了“科技是第一生產力”。

黃立平 (中電光谷聯合控股有限公司董事長)

光谷主題產業園的開創者,構建面向未來的產業資源共享平臺

從湖北省青年心理研究所,到“光谷聯合”,在光谷這片熱土上,他先后四次創業。

在轉型變革的潮頭,他始終與光谷產業發展休戚與共,相繼打造了光谷國際企業中心、光谷軟件園、光谷金融港等主題產業園,讓昔日城郊之地,萬企云集;他為光谷生物城、武漢未來科技城等光谷核心產業園區的誕生,獻智獻策,繪下開發建設第一筆。

他謀慮深遠,于光谷發展,觀棋落子常在十步之外。思光谷模式,謀產業升級,構建面向未來的產業資源共享平臺。

謝元德 (盛隆電氣集團有限公司董事長)

獨創“群體老板制”,從草根創業成長起來的“電氣大王”,引領電氣行業智能化升級

1979年,在改革開放的春風中,他創辦了湖北第一家農村聯合體企業“513聯合公司”。

在從鄉村草棚走向世界前沿的歷程中,他與光谷結下不解之緣——90年代初,盛隆電氣成為光谷關東工業園里第一家入駐企業。

近40年間,他不斷創新企業經營理念與管理模式,獨創“群體老板制”,從改革開放初期的一個草根創業者,發展成為新時代智能用電領先企業。

如今,盛隆電氣的業務已遍布全球50多個國家和地區。幾十年專注電氣行業發展的謝元德,正迎著互聯網智能用電新潮流,引領電氣行業從“功能化”向“智能化”的轉型升級。

謝圣明 (紅桃開集團股份有限公司董事長)

讓紅桃K成為中國“馳名商標”

1988年,他辭去大學教師,下海創業。

1992年,受鄧小平南巡講話啟發,他從武漢地區高校、科研所近2000多項科研成果中,選擇了武漢大學的一項科研構想——從天然植物中提取卟啉鐵生產補血劑。

1993年,紅桃K第一批產品上市,當年完成銷售額1700萬元。

隨后,鋪天蓋地的紅桃K旋風,席卷大江南北。大街小巷的電車、公共汽車、電線桿上,“呼兒嗨喲,中國出了個紅桃K”的廣告詞隨處可見。

作為光谷改革思潮的引領者,謝圣明不僅在成果產業化上影響深遠,更讓全國人民記住了這個來自武漢的國內知名品牌和中國“馳名商標”。

肖國華 (安翰光電技術(武漢)有限公司創始人)

光谷第一批“3551人才”,新時期交叉創新的杰出代表,造就湖北首家生物“獨角獸”

他主導研發的一粒小小“膠囊”,能在受檢者胃里秒變“機器人”,前進倒退、平移翻轉,把胃里的病灶看得清清楚楚。

這粒胃鏡機器人僅有5克,卻濃縮了80多項科技創新專利,集成了400多個精密元器件,被譽為“21世紀消化道疾病檢查和內鏡發展的革命性創新”。

憑借光電子和生物醫藥的交叉創新,他帶領企業以超過10億美元的估值,成為湖北首家生物領域“獨角獸”。

如今,安翰光電已形成美國硅谷、中國上海、武漢、無錫四大研發中心,在全國近千家醫療機構投入臨床應用。

耿標 (武漢佰鈞成技術有限責任公司董事長)

教授下海,叩開光谷軟件與服務外包的產業之門

他是華中科技大學的教授,也曾是光谷多家知名企業的創始者。

他聯合創立的佰鈞成,為華為、IBM、谷歌、阿里巴巴等近10家世界500強企業,提供國際化軟件外包服務,人員規模逾萬人。

他對光谷最大的貢獻,是推動IBM等企業落地,為光谷敲開了軟件與服務外包的產業之門。

他發起成立武漢市服務外包行業協會,聯合中小企業共同承接IBM等國際大型企業的服務外包業務。光谷信息技術外包、金融后臺服務等,一時如雨后春筍。

如今,以軟件與服務外包為核心的光谷現代服務業,已跨越千億規模,成為光谷五大支柱產業之一。

詹志春 (武漢新華揚生物股份有限公司董事長)

扎根光谷22載,將光谷生物酶制劑賣到歐美等40多國

他在生物酶制劑及生物添加劑領域長袖善舞。

扎根光谷22載,他始終朝著一個“城墻口”沖鋒,建成國內規模最大的飼料酶制劑生產基地,擁有中國飼料酶20%的市場占有率,憑借自主創新成長為“隱形冠軍”。

他帶領企業用“十年笨功”,建起世界最全飼料原料抗營養因子數據庫,參與制定了8項國家標準和6項行業標準。

他用6年時間完成在歐盟的酶制劑注冊,成為國內唯一一家獲得歐盟和美國注冊批準的企業,產品遠銷40多個國家和地區。

劉良炎 (華爍科技股份有限公司董事長)

我省第一家改制的科研院所掌門人,令國有資產保值增值16倍

1984年,他開始主持湖北省化學研究院工作,帶領化學院堅持面向國民經濟建設,讓國有體制嫁接民營機制,并緊緊抓住分配這個解決人才的根本和關鍵問題,促進科技進步與經濟持續發展。

改制后,非國有控股的“華爍科技”應運而生,主要從事化學新材料及化工新工藝的研究與開發,并在新三板掛牌上市。

得益于這次改制,他不僅帶領團隊研究開發出9個系列、近百余種高新技術產品,更令國有資產保值增值16.4倍,各項人均指標在全國省屬化學化工院所中,位居第一。

王開安 (光谷創意產業基地董事長)

從一個城中村到一個產業園,推動光谷“原住民”的時代突圍

他是地地道道的原住民。光谷30年建設大潮中,他們村的土地被征用,拆遷,和很多村一樣成為失地農民。

附近的村,有的為了賺快錢賣地搞房地產,有的蓋樓建廠房收房租,而他卻打造出了一個光谷文化創意產業,孵化了我省60%以上動漫及游戲企業。

他每天與80后、90后創業者在一起,樂于做天使、為夢想投資。50多歲的“不老頑童”,被推選為光谷互聯網行業協會會長,背后是2000多家平均年齡25歲的互聯網新銳公司。

這是一場新舊交替的時代突圍,也是一個村的時代轉身。

陳少杰 (武漢斗魚網絡科技有限公司CEO)

締造湖北第一只“獨角獸”,引領新經濟與新未來

他締造了湖北第一家估值超過10億美元的互聯網“獨角獸”企業,迄今融資已逾66億元。

他創立了我國最大的媒體和內容平臺,是很多人眼中的“另類”和“新物種”。

斗魚的橫空出世,得益于移動互聯網、分享經濟和商業模式的創新,也得益于光谷互聯網生態的多樣化與包容。

斗魚的崛起,成為了光谷互聯網企業的一張時代名片,更代表著繼光通信等五大支柱產業后,光谷的新經濟與新未來。

賴春臨 (湖北盛天網絡技術股份有限公司董事長)

光谷第一個科技“女首富”,闖出湖北首家互聯網上市公司

她白手起家,10年搬家13次,把一個十幾人的小公司,發展為湖北第一家互聯網上市企業,一度問鼎“湖北女首富”。

從深耕網吧到發展全電競平臺、開發網吧手機助手、拓展商業智能WiFi,她在互聯網泛娛樂領域不斷拓展新的可能。

她說:“創業是一件讓你每天深夜都想放棄,但是第二天早上起來又要去打雞血的事”。

她的上市,吹響了光谷互聯網“四小龍”起飛的號角,也成為這個新興產業生態再造、邁向中國互聯網“第四極”的發端。

陳莉莉 (武漢明德生物科技股份有限公司董事長)

從創業團隊到上市公司,她用十年時間,宣示光谷發展生物產業的生機和無限可能

2008年,她從海外歸來,創立明德生物。

她帶領團隊實現快速診斷技術領域的多項突破,最終掌握全血濾過技術、多重抗體標記技術、膠體金煉制技術等核心競爭力。

她帶領明德生物在深交所掛牌上市,成為光谷生物城本土培育的第一家A股上市企業。

十年一劍,巾幗無悔。在光谷30年創新浪潮中,幾代高科技創業者,用自己的智慧與堅持,書寫了一段又一段科技創富的時代故事。而她,用女性特有的聰慧與韌勁,成為了光谷不一樣的創業風景。

王世勇 (武漢兩點十分文化傳播有限公司創始人)

光谷百萬大學生創新創業的代表,作品刷新中國漫畫最高 IP 授權金額

2007 年,他找家人借來 3 萬元,在光谷創辦“兩點十分”動漫,希望“讓熱愛動漫的人 80 歲、90 歲的時候,能夠開著跑車來公司畫畫。”

他的原創作品《銀之守墓人》,上線數月點擊量過億,總點擊量至今已突破 134 億。

他獲得峰瑞資本A輪數千萬元人民幣融資,《銀之守墓人》與其他幾個IP以1億元授權給凱撒股份,刷新中國漫畫最高 IP 授權金額。

大眾創業、萬眾創新給了光谷無數“王世勇們”一個時代舞臺,而他們的演出,永不落幕。

湖北日報報道

楚天都市報報道